4. Februar 2025, 16:53 Uhr | Lesezeit: 15 Minuten

Oktopusse zählen wohl ohne jeden Zweifel zu den faszinierendsten Lebewesen überhaupt. Die blaublütigen Meeresbewohner mit den drei Herzen sind noch immer nicht abschließend erforscht, doch die spannendsten Fakten hat PETBOOK-Redakteurin und Oktopus-Fan Louisa Stoeffler hier zusammengestellt. Von einem „Säuresmoothie“ aus Muscheln und Schnecken bis hin zu einem Sperma-Arm im Kopf des Oktopusweibchens ist alles dabei.

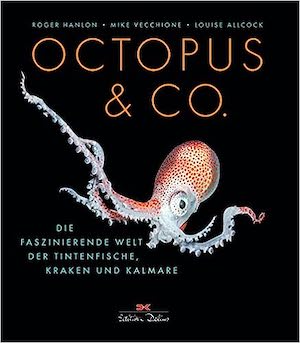

Oktopusse, häufig auch Kraken oder Tintenfische genannt, sind uns so fremd wie kaum ein anderes Lebewesen. Und doch fasziniert mich kaum eine andere Tierfamilie mehr. Denn es gibt noch so wenig, was man über Oktopoden weiß. Doch jeder neue Fakt, den Wissenschaftter mittlerweile fast monatlich in Studien beleuchten, macht die Tiere für mich noch faszinierender. Manche sind nur so groß wie ein Daumen, andere – wie der Riesenkalmar – werden über 15 Meter lang. Sie gehören zur Gattung der Kopffüßer oder Cephalopoden und scheinen manchmal so seltsam, dass man kaum glauben mag, dass sie nicht aus dem Weltall stammen.

Tatsächlich haben sie sich jedoch vor über 500 Millionen Jahren von dem Stammbaum der Wirbeltiere getrennt und gehen seitdem eigene evolutionäre Wege. Dies hat zu vielen faszinierenden Entwicklungen geführt, die die Tiere so einzigartig erscheinen lassen, dass man es kaum glauben mag. Daher habe ich einmal 14 der spannendsten Fakten über Oktopusse zusammengestellt.

Sie haben drei Herzen

Ja, richtig gelesen. Oktopusse haben drei Herzen. Eines davon kann man als das Hauptherz bezeichnen, das bei denen der Gattung der Kopffüßer angehörenden Tiere in der Mitte des Kopfes sitzt. Die beiden anderen Herzen sitzen in der Nähe der Kiemen und versorgen den Organismus mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff.

Allerdings können die drei Herzen nicht unabhängig voneinander arbeiten. Sie sind vielmehr wie in einem Schaltkreis angeordnet. Das Hauptherz verfügt über zwei Aorten. Diese Hauptschlagadern versorgen zum einen den Kopf, zum anderen die inneren Organe. Die zusätzlichen Herzen in den Kiemen haben sich im Laufe der Evolution gebildet, weil Oktopusse einen schnelleren Stoffwechsel haben als Fische und entsprechend mehr Sauerstoff benötigen.

Oktopusse haben blaues Blut

Das Blut von vielen Säugetieren, inklusive dem des Menschen, ist rot. Dies liegt am Blutfarbstoff Hämoglobin. Bei Oktopussen und vielen anderen Gliederfüßern kommt jedoch ein anderer Blutfarbstoff zum Einsatz. Das Hämocyanin ist, wenn es nicht in Kontakt mit Sauerstoff kommt, farblos. Nimmt es diesen jedoch auf, reagiert es mit Kupferionen und wird blau.

Insgesamt ist Hämocyanin weitaus reaktiver auf Sauerstoff, als es der Blutfarbstoff von Wirbeltieren ist. Dies hat, besonders bei tiefen Wassertemperaturen, durchaus Vorteile für die Tiere. Denn kalte Gewässer, wie etwa die der Antarktis, haben gleichzeitig einen hohen Sauerstoffanteil. Allerdings brauchen die Tiere auch einen angepassten, schnellen Stoffwechsel, um sich bei Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt funktional und warmzuhalten. Gleichzeitig ist das blaue Blut des Oktopusses durch die Kupferverbindung auch weniger transportfähig als rotes Blut. Da hilft es auch wieder, dass die Cephalopoden drei Herzen haben.

Sie können mit ihren Saugnäpfen schmecken

Die Tiere verfügen über in der Tierwelt einzigartige Rezeptoren. Dass sie mit diesen mehr wahrnehmen, als nur die Oberfläche des Meeresbodens zu ertasten, war Wissenschaftlern schon länger klar. Doch wie genau die Tiere diese Wahrnehmung leisten, wurde im April 2023 bekannt. Forscher hatten mikroskopisch kleine Strukturen in den Saugnäpfen eines Kalifornischen-Zweipunkt-Oktopusses entdeckt, die mithilfe von elektronenmikroskopischen Analysen und einer bereits zuvor veröffentlichten Gen-Sequenzierung der Oktopusse endlich Aufschluss gab.

Die Tiere verfügen über chemo-taktile Rezeptoren. Das heißt, dass die sensorischen Zellen ihrer Saugnäpfe nicht nur fühlen, sondern auch bestimmte chemische Zustände unterscheiden können. Die Wissenschaftler gaben als Beispiel an, dass Oktopusse leicht feststellen könnten, wenn sie fettige, also nicht wasserlösliche Moleküle, wahrnehmen. Dies sei zum Beispiel bei der Haut von Fischen, beim Meeresboden oder der Hülle ihrer eigenen Eier der Fall. Sie können sogar – ohne die Information ins Gehirn weiterzuleiten – praktisch schmecken, was sie gerade angesaugt haben.

Auch interessant: Warum Erbrochenes von Pottwalen 80.000 Euro pro Kilo wert ist

Oktopusse schießen gezielt Säure auf ihre Opfer und benutzen deren Schalen als Verstecke

Auch das Jagdverhalten von Oktopussen ist höchst faszinierend. Manche brechen die Häuser von Meeresschnecken und Muschelschalen mit ihren kräftigen Kiefern auf, um an den proteinreichen Inhalt zu gelangen. Andere bohren mit ihren flexiblen Armen zunächst Löcher in die Schalen und schießen dann gezielt Säure aus ihrem Speichel auf ihre Beute, um sie anschließend genüsslich halb aufgelöst aus der Schale schlürfen zu können. Quasi wie in einen säurehaltigen Smoothie.

Kleinere Oktopusse verwenden dann die zurückgelassenen Muschelschalen und Schneckenhäuser, um sich effizient zu tarnen. Dieses Verhalten ist unter anderem vom Amphioctopus marginatus, auch Kokosnuss-Oktopus genannt, bekannt. Diesen Namen tragen die Tiere auch zurecht, denn 2009 konnten Wissenschaftler mit Unterwasserkameras sogar beweisen, dass die Tiere Kokosnusshälften wie eine Rüstung und somit als Werkzeuge benutzen. Damit sind Oktopusse die einzigen Wirbellosen, die Dinge mit dem speziellen Ziel, sie später zu ihrem Nutzen einzusetzen, mit sich herumtragen.

Oktopusse sind Meister der Tarnung

Viele Arten verfügen über etwas, das man gemeinhin nur von einem Chamäleon kennt. Doch wofür die farbwechselnde Echse eine Minute braucht, passiert bei den meisten Oktopussen binnen weniger Sekunden. Sie können sich jeder Umgebung so exakt anpassen, dass potenzielle Beute oder in ihr Territorium eingreifende Menschen sie nicht von Steinen, Korallen oder sogar dem Meeresboden unterscheiden können.

Mithilfe von kleinen, mit verschiedenen Pigmenten gefüllten Säckchen, den sogenannten Chromatophore, die sich in ihrer Haut befinden, können die Tiere vor jedem Hintergrund komplett verschwinden. Doch damit nicht genug. Mit den Iridophore und Leucophore können die Tiere darüber hinaus metallische Schimmer sowie Licht und Schatten zu ihrer Tarnung hinzufügen. Zusätzlich sind sie sogar dazu in der Lage, die Struktur ihrer Haut zu verändern. Dazu nutzen die Tiere sogenannte Papillaren, mit denen sie Unebenheiten in ihrer Haut erzeugen können, damit sie eben genauso aussehen wie ein Stein oder eine Koralle.

Sie nehmen Licht über Hautzellen wahr

Wahrscheinlich hilft den Oktopussen bei ihrer schnellen Transformation auch der Fakt, dass sie Licht nicht mit den Augen zu sehen brauchen, um darauf zu reagieren. Sie sehen nämlich auch ohne ihr Gehirn, allein mithilfe ihrer Haut. Dies konnte eine Meeresbiologin 2015 feststellen, als sie die Arme von Oktopussen mit Licht bestrahlte.

Die Chromatophore dehnten sich an dieser Stelle aus und wechselten die Farbe. Am meisten reagierten die Tiere auf blaues Licht, wie es im Meereswasser natürlich häufig zu sehen ist. In der Hautoberfläche fand man das Pigment Rhodopsin, das auch im Auge von Menschen und anderen Tieren vorkommt. Die Oktopusse haben also nur etwas Bestehendes genetisch neu kombiniert, um es zu ihrem Vorteil einzusetzen.

Oktopusse haben das älteste Sex-Chromosom

Sehr lange war zudem unklar, wie die Geschlechter bei Oktopoden entstehen. Es gab die Annahme, dass die Tiere keine Gene haben, die ihre Sexualität kodieren, sondern diese auf andere Art und Weise entwickeln. Ein Beispiel dafür sind Schildkröten, bei denen die Temperatur darüber entscheidet, mit welchem Geschlecht sie geboren werden.

Allerdings wurde dies 2024 anhand der Untersuchung eines Kalifornischen Zweipunkt-Oktopusses widerlegt. Die Tiere verfügen über ein sogenanntes Z-Chromosom, dass ihre Geschlechter kodiert. Dies ist zudem 380 Millionen Jahre alt, also auch das älteste Sex-Chromsom, das man bisher kennt. Es findet sich zudem auch bei anderen Arten der Oktopoden.

Wie beim Menschen auch, entsteht ein weibliches Exemplar, wenn ihm zwei Z-Chromosome vererbt werden. Im Gegensatz dazu haben die männlichen Oktopusse jedoch kein eigenes, dem Y-Chromosom vergleichbares Gen, sondern ihnen fehlt schlicht das zweite Z-Gen.

Auch interessant: 12 faszinierende Fakten über Seegurken

Sie brauchen kein Gehirn, um ihre Arme zu bewegen

Etwa zwei Drittel der Nervenzellen eines Oktopusses befinden sich in den Armen, anstatt im Gehirn – was bei Oktopussen übrigens donutförmig ist! Dass die Tiere praktisch überall Nervenknotenpunkte haben, hat bei vielen zu der Annahme geführt, dass sie neun – bzw. bei zehnarmigen Kalmaren elf – Hirne haben. Dies stimmt allerdings nicht, denn Nervenbahnen und Synapsen sind zwar vorhanden, als Gehirn bezeichnen lässt sich dies jedoch nicht. Das brauchen die Meeresbewohner auch gar nicht. Denn 2013 fanden Forscher heraus, dass die Arme eines Oktopusses schneller auf Veränderungen der Umgebung reagieren, als es ihr Gehirn könnte.

Auch wird die Bewegung der Arme nicht durch das Hirn, sondern vielmehr durch die Tentakel selbst gesteuert. Dies konnte Wissenschaftler anhand von der Stimulation einzelner Nervenstränge von Oktopussen beweisen. Es war sogar unklar, ob die Reflexe und Reaktionen der Arme das Gehirn überhaupt erreichten!

Oktopusse haben einzigartige Gehirnströme

Obwohl die Tiere sich schon vor über 500 Millionen Jahren von der evolutionären Entwicklung der anderen Tiere getrennt haben, zeigen sie verblüffend ähnliche Gehirnströmungen. Sie können sogar mindestens bis fünf zählen und haben ein soziales Bewusstsein, obwohl sie Einzelgänger sind. Einige Wissenschaftler sind sogar zu dem Schluss gekommen, dass die Tiere ein richtiges Bewusstsein haben.

Lange konnten Forscher dies nicht untersuchen, denn die schlauen Tiere ziehen sich jegliche Messgeräte sofort wieder raus. Tatsächlich konnte man jedoch mit implantierten Elektroden, die die Tiere nicht beeinflussten, entschlüsseln, dass die Neuronen der Oktopusse extrem elektrisch aktiv sind. Auch haben sie Gehirnströme identifiziert, deren Bedeutung bisher völlig unklar ist und die bei keinem anderen Lebewesen vorkommen.

Spezial-Arm für Sperma bedeutet Tod für Oktopus-Weibchen

Egal, ob acht oder zehn Arme, männliche Oktopusse haben einen besonders spezialisierten Arm, mit dem sie Weibchen befruchten, auch Hectocotylus genannt. Damit legt das Männchen die Spermatophoren in der Mantelhülle des Weibchens, sprich in ihrem Kopf, ab. Je nach Art des Oktopusses sind ein oder zwei Arme für diesen Zweck verändert. Bei manchen fällt der Arm nach der Paarung ab und verbleibt in der Mantelhülle des Weibchens. Danach bildet sich der Hectocotylus am männlichen Oktopus neu.

Als dieses Phänomen noch nicht bekannt war, glaubten Forscher, dass Oktopusmütter Würmer im Hirn haben. Tatsächlich war dies jedoch der Hectocotylus, der sich innerhalb des Weibchens einen Weg zur Befruchtung suchte. Für die werdenden Mütter ist die Schwangerschaft sogar ein Todesurteil auf Raten.

Nachdem sie befruchtet sind, legen die Tiere nämlich ein sehr seltsames Verhalten an den Tag. Sie hören auf zu fressen und widmen sich ausschließlich dem Schutz ihres Geleges. Dies konnten Forscher auf das Hormon Dehydrocholesterin zurückführen, welches die Oktopusmütter während der Entwicklung ihres Nachwuchses produzieren. Dadurch werden die Sehnervendrüsen zerstört, die der Hypophyse bei Wirbeltieren entsprechen. Durch die Zerstörung dieser Hirnanhangsdrüse und den damit verbundenen Schwankungen der Hormone legen die Tiere selbstzerstörerisches Verhalten an den Tag.

Auch interessant: Begehen Tiere tatsächlich Selbstmord?

Sie können blitzschnell ihre RNA neu kodieren

In einer Studie haben Wissenschaftler im Juni 2023 herausgefunden, dass Oktopusse sich gut an klimatische Veränderungen anpassen können. Sogar so gut, dass sie blitzschnell ihre RNA neu kodieren können, wenn es kälter wird. Dabei handelt es sich um einen Botenstoff, der in den Zellen von Lebewesen gebildet und zur Herstellung von Proteinen verwendet wird und biologisch gesehen das Gegenstück zur DNA bildet.

Mit diesen Proteinen können sich Oktopusse erstaunlich gut an kältere oder wärmere Umgebungen anpassen, die ohne eine Neukodierung ihrer Proteine für sie nicht bewohnbar wäre. Dies betraf vor allem die Proteine Kinesin und Synaptotagmin, die maßgeblich an der Funktion des Nervensystems des Oktopusses beteiligt sind. Wenn sie diese Proteine nicht bearbeiten könnten, wären Oktopusse nicht in der Lage, in eisigem Wasser ihre Gehirnfunktion aufrechtzuerhalten.

Oktopusse schlagen andere Tiere

Ein Team aus Wissenschaftlern bewies in einer Studie von 2021, dass Oktopusse scheinbar ohne Grund Fische schlagen. Sie beobachteten Große Blaue Kraken dabei, wie sie mit Gelbsattel-Meerbarben Jagdpartnerschaften eingingen, um einen größeren Bereich in Nähe des Meeresbodens für die Suche nach Futter zu nutzen. Einige dieser Fische schlugen die Oktopusse daraufhin mit einer explosionsartigen, schnellen Bewegung. Die Wissenschaftler vermuten, dass die Fische sich die Schläge auf den Kopf eingefangen haben, weil sie nicht besonders erfolgreiche Partner bei der Jagd gewesen waren.

Sie beschmeißen sich mit Sand

Allerdings richtet sich die Aggression der Oktopusse nicht immer nur gegen artfremde Tiere. Forscher konnten nämlich herausfinden, dass Oktopusse einander häufig mit Sand und Steinen beschmeißen. Dieses Verhalten wurde bei Gemeinen Sydneykraken beobachtet, auch Oktopus tetricus genannt. Die Tiere klemmen sich Muschelschalen, Sand oder Algen unter die Arme. Diese werden dann mit einem Wasserstrahl, den sie wie durch einen Siphon in ihren Armnetzen erzeugen, von sich geschossen.

Gerade in der Interaktion mit anderen Kraken werfen die Tiere häufiger mit Schlamm. In der Hälfte der untersuchten Fälle taten die Oktopusse dies, wenn andere sie unerwartet berührten oder um eine Paarung abzulehnen. Zudem zeigten manche Oktopusse eine dunklere Farbe in Kombination mit härteren Würfen, was die Forscher auf aggressives Verhalten schließen ließ. Muschelschalen wurden vor allem geschmissen, wenn die Oktopusse ihre Ruheplätze reinigten.

Oktopusse verändern ihre Farbe, wenn sie träumen

Oktopusse haben, wie wir Menschen auch, unterschiedliche Schlafphasen. Was bei uns Leicht- oder Tiefschlaf ist, nennt sich bei den Kopffüßlern stiller und aktiver Schlaf. Während der stillen Schlafphase sind Oktopusse einfarbig, bewegen die Augenlider nicht und sind im Allgemeinen sehr ruhig. In der aktiven Schlafphase veränderte sich in kürzeren Abschnitten die Hautstruktur und Farbe der Tiere, während sie ihre Augen schnell bewegten.

Diese Phase dauerte bei den Oktopussen aber nicht mehrere Stunden wie beim Menschen, sondern lief im Laufe von 60 Sekunden ab. Dass die Tiere in dieser dem REM-Schlaf bei Menschen ähnelnden Phase Erlebtes verarbeiten, konnte von Wissenschaftlern in einer Hirnaktivitätsanalyse nachgewiesen werden. In den Arealen für Lernfähigkeit und Erinnerungen wurde demnach eine erhöhte Aktivität gemessen. Oktopusse träumen also im Schnelldurchlauf.

Eine weitere Studie konnte außerdem zeigen, dass Oktopusse nicht nur träumen, sondern auch regelrechte Alpträume durchleben. Dafür analysierten Forscher das Schlafverhalten eines männlichen Oktopus insularis über einen Monat. Während dieser Zeit wachte die Krake viermal aus den verschiedenen Schlafphasen auf und nahm entweder eine räuberische oder verteidigende Haltung ein. Die längste dieser Episoden zeigte eine typische Abwehrreaktion der Spezies gegenüber einem Angriff. Daher gehen die Forscher davon aus, dass das Tier gerade eine negative Erinnerung verarbeitet hatte oder sogar unter Parasomnie, also Schlafstörungen, leidet.

Von Schlitz- bis Herzform Warum Tiere unterschiedliche Pupillen haben

Faszinierendes Lebewesen Das älteste Tier der Welt gab es schon vor 700 Millionen Jahren

Kurzschläfer Diese Tiere schlafen am wenigsten von allen

Quellen

- Oellermann, M., Lieb, B., Pörtner, H. O., Semmens, J. M., & Mark, F. C. (2015). Blue blood on ice: modulated blood oxygen transport facilitates cold compensation and eurythermy in an Antarctic octopod. Frontiers in zoology, 12(1), 1-17.

- Hague, T., Florini, M., & Andrews, P. L. (2013). Preliminary in vitro functional evidence for reflex responses to noxious stimuli in the arms of Octopus vulgaris. Journal of experimental marine biology and ecology, 447, 100-105.

- Levy, G., Flash, T., & Hochner, B. (2015). Arm coordination in octopus crawling involves unique motor control strategies. Current biology, 25(9), 1195-1200.

- Kang, G., Allard, C. A., Valencia-Montoya, W. A., van Giesen, L., Kim, J. J., Kilian, P. B., … & Hibbs, R. E. (2023). Sensory specializations drive octopus and squid behaviour. Nature, 616(7956), 378-383.

- Allard, C. A., Kang, G., Kim, J. J., Valencia-Montoya, W. A., Hibbs, R. E., & Bellono, N. W. (2023). Structural basis of sensory receptor evolution in octopus. Nature, 616(7956), 373-377.

- Zarrella, I., Ponte, G., Baldascino, E., & Fiorito, G. (2015). Learning and memory in Octopus vulgaris: a case of biological plasticity. Current Opinion in Neurobiology, 35, 74-79.

- Albertin, C. B., Simakov, O., Mitros, T., Wang, Z. Y., Pungor, J. R., Edsinger-Gonzales, E., … & Rokhsar, D. S. (2015). The octopus genome and the evolution of cephalopod neural and morphological novelties. Nature, 524(7564), 220-224.

- Godfrey-Smith, P., Scheel, D., Chancellor, S., Linquist, S., & Lawrence, M. (2022). In the line of fire: Debris throwing by wild octopuses. Plos one, 17(11), e0276482.

- Fee, G. N., Mather, J., Landschoff, J., & Griffiths, C. L. (2023). Finding the sweet spot: drilling precision on shelled molluscs by Octopus vulgaris type III in False Bay, South Africa. Marine Biology, 170(2), 22.

- Finn, J. K., Tregenza, T., & Norman, M. D. (2009). Defensive tool use in a coconut-carrying octopus. Current biology, 19(23), R1069-R1070.

- Wang, Z. Y., Pergande, M. R., Ragsdale, C. W., & Cologna, S. M. (2022). Steroid hormones of the octopus self-destruct system. Current Biology, 32(11), 2572-2579.

- Knight, K. (2015). Cephalopods sense light with skin. The Journal of Experimental Biology.

- Mather, J. (2021). Octopus consciousness: the role of perceptual richness. NeuroSci, 2(3), 276-290.

- Birk, M. A., Liscovitch-Brauer, N., Dominguez, M. J., McNeme, S., Yue, Y., Hoff, J. D., … & Rosenthal, J. J. (2023). Temperature-dependent RNA editing in octopus extensively recodes the neural proteome. Cell, 186(12), 2544-2555.

- Sampaio, E., Seco, M. C., Rosa, R., & Gingins, S. (2021). Octopuses punch fishes during collaborative interspecific hunting events. Ecology, 102(3).

- de Souza Medeiros, S. L., de Paiva, M. M. M., Lopes, P. H., Blanco, W., de Lima, F. D., de Oliveira, J. B. C., … & Ribeiro, S. (2021). Cyclic alternation of quiet and active sleep states in the octopus. Iscience, 24(4).

- Pophale, A., Shimizu, K., Mano, T., Iglesias, T. L., Martin, K., Hiroi, M., … & Reiter, S. (2023). Wake-like skin patterning and neural activity during octopus sleep. Nature, 1-6.

- Ramos, E. A., Steinblatt, M., Demsey, R., Reiss, D., & Magnasco, M. (2023). Abnormal behavioral episodes associated with sleep and quiescence in Octopus insularis: Possible nightmares in a cephalopod?. bioRxiv, 2023-05.

- Coffing, G. C., Tittes, S., Small, S. T., Songco-Casey, J. O., Piscopo, D. M., Pungor, J. R., … & Kern, A. D. (2024). Cephalopod Sex Determination and its Ancient Evolutionary Origin Revealed by Chromosome-level Assembly of the California two-spot Octopus. bioRxiv, 2024-02.